ニュースで「ドル高」や「ドル安」といった言葉をよく耳にしますが、その基準となるのが米ドル指数(ドルインデックス,DXY)です。

米ドル指数は、ユーロや円などの主要通貨に対してドルの強さを数値で示す指標であり、経済や金融市場を読み解くうえで欠かせない存在です。

この記事では、ドル指数の仕組みや構成通貨と比率、上昇・下落に影響する要因、他資産との相関関係まで詳しく解説します。

米ドル指数(DXY)とは?

米ドル指数(DXY)とは、ユーロや円などの主要通貨と比較して、ドルの強さを数値で示すものです。

1973年にニューヨーク連邦準備銀行によって導入され、基準値は「100」に設定されました。

この値より高ければ「ドル高」、低ければ「ドル安」と判断されます。

構成通貨と比率

米ドル指数は、6つの通貨を対象に、決められた比率をかけて計算される加重平均値のようなものです。

とくにユーロの比率が高いため、その値動きが指数に与える影響は大きくなります。

つまり、すべての通貨が同じ重みで扱われているわけではなく、比率の大きい通貨ほど強く反映される仕組みです。

ドル指数を構成する通貨と比率は以下のようになります。

| 通貨ペア | 構成比率 |

| ユーロ(EUR/USD) | 57.6% |

| 日本円(USD/JPY) | 13.6% |

| 英ポンド(GBP/USD) | 11.9% |

| カナダドル(USD/CAD) | 9.1% |

| スウェーデンクローナ(USD/SEK) | 4.2% |

| スイスフラン(USD/CHF) | 3.6% |

米ドル指数の上昇下落に影響を与える5つの要因

米ドル指数の値動きは、金融政策や経済指標など複数の要因によって左右されます。

ここでは、ドル指数に影響を与える代表的な5つの要因をわかりやすく解説します。

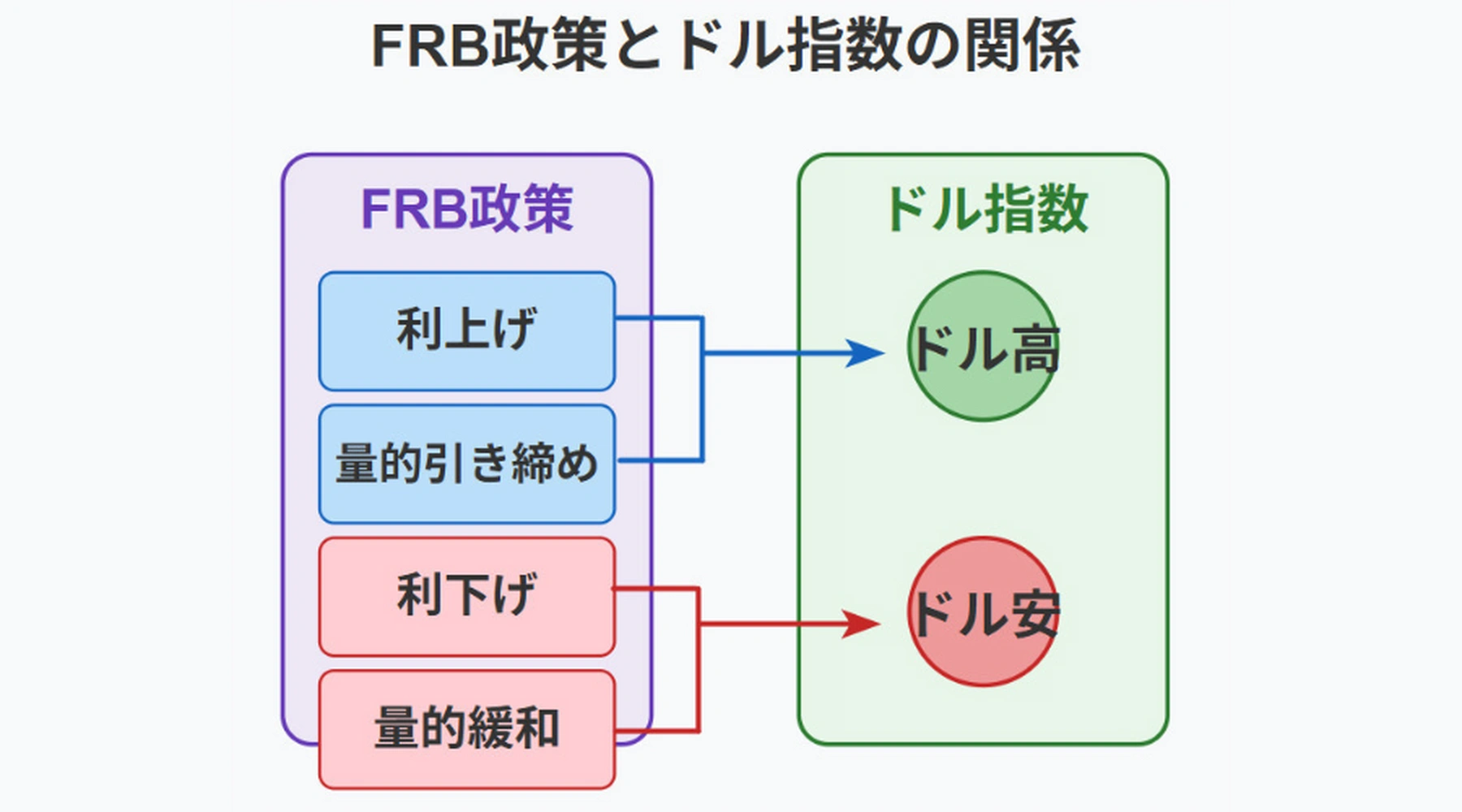

① アメリカの金融政策(FRB)

アメリカの中央銀行であるFRBが行う政策金利(フェデラル・ファンド金利)の利上げや利下げ、お金を市場に流す量的緩和(QE)、お金を市場から回収する量的引き締め(QT)といった政策は、ドル指数に大きな影響を与えます。

ドルはアメリカの政策金利が上がれば高くなり、下がれば安くなります。また、量的緩和をすれば安くなり、量的引き締めを行なえば高くなります。

- 政策金利の利上げ → ドルが買われてドル高になる

- 政策金利の利下げ → ドルが売られてドル安になる

- 量的緩和(QE)を実施 → 市場にドルが増えてドル安になる

- 量的引き締め(QT)を実施 → 市場のドルが減ってドル高になる

市場は「これからどうなるか」を先読みして動くので、「もうすぐ利下げされそう」と思われた時点で、ドル指数が下がり始めることもあります。

② アメリカの経済指標

GDP(国内総生産)やCPI(消費者物価指数)、雇用統計などのアメリカの経済指標は、ドルの価値や市場の方向性に直接影響します。

たとえば、雇用統計が市場予想を上回れば「景気が好調」と見なされドル買いが進む一方、CPIが高すぎれば「インフレ懸念」から利上げ期待が強まり、こちらもドル高要因となります。

下にCPIとドル指数のチャートを比較したものをまとめました。

- 雇用統計が市場予想を上回る

→ 景気回復の期待が高まり、ドルが買われてドル高になる - CPI(消費者物価指数)が高すぎる

→ インフレ懸念から利上げ観測が強まり、ドルが買われてドル高になる - GDP成長率が予想を下回る

→ 景気減速と判断され、ドルが売られてドル安になる

主要な経済指標は、米ドル指数の方向性を左右する重要な材料です。

③ アメリカの政策(貿易・税制など)

米ドルは国際貿易で広く使われているため、アメリカの政策はドルの価値に強く影響します。

自由貿易の推進や企業減税などの政策は、世界的なドル需要を高め、海外からの資金を呼び込みやすくなるため、ドルが買われやすくなります。

逆に、関税引き上げなどの保護主義的な政策は、ドルの信用低下につながり、ドル指数が下落しやすくなります。

- 自由貿易の推進や企業減税が行われる

→ 世界でのドル需要が高まり、ドルが買われてドル高になる - 関税の引き上げなど保護主義的な政策が取られる

→ ドルの信用が低下し、ドルが売られてドル安になる

④ 財政赤字と債務上限

アメリカの財政赤字や債務上限の問題は、ドルの信用不安につながりやすく、ドル指数を下押しする要因になります。

特に、債務上限の引き上げが難航し政府機関が一時閉鎖されると、市場はドルを売る動きに傾きます。

逆に、上限が引き上げられたり財政健全化の姿勢が示されると、安心感からドルが買い戻されることもあります。

- 財政赤字が拡大する/債務上限問題が長引く

→ アメリカの信用不安が広がり、ドルが売られてドル安になる - 債務上限の引き上げに失敗し、政府機関が一時閉鎖される

→ 政治リスクへの警戒から、ドルが売られてドル指数が下がる - 債務上限が引き上げられる/財政健全化が示される

→ 信用不安が和らぎ、安心感からドルが買われてドル高になる

アメリカの財政運営への信頼感は、ドルの強さを左右する大きなカギです。市場は数字だけでなく、政府の対応姿勢にも敏感に反応します。

⑤ その他のドル指数構成通貨の国の経済状況

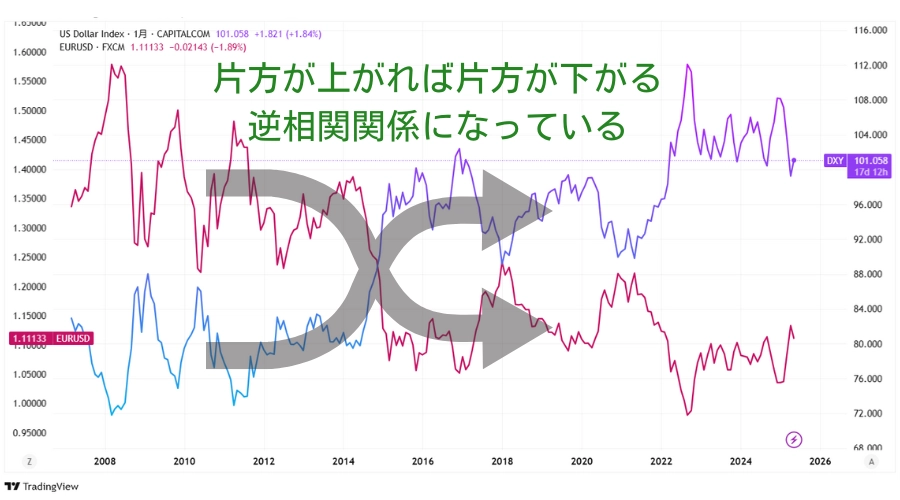

ドル指数に含まれる他の通貨が上昇すると、ドルは相対的に弱くなります。

つまり、これらの国で利上げや量的引き締め(QT)が行われたり、景気が良くなったりすると、ドル指数は下がりやすくなります。

反対に、それらの国の景気が悪化したり、金融緩和が行われると、ドルが強くなり、ドル指数は上がりやすくなります。

- ユーロ圏や日本などで利上げや量的引き締め(QT)が行われる/景気が回復する

→ 各通貨が上昇し、相対的にドルが弱くなり、ドル指数は下がる - 構成通貨の国々で景気が悪化する/金融緩和が行われる(利下げやQEなど)

→ 各通貨が下落し、相対的にドルが強くなり、ドル指数は上がる

ここまで紹介した5つの影響要因をバランスよく考え、ポイントをしっかり押さえれば、より正確にドル指数の動きを予測できるようになります。

米ドル指数の相関関係と投資戦略

米ドル指数は、ただの通貨の指標ではありません。

他の金融資産と強い関係性を持ち、相場の動きを読み解くうえで重要なヒントになります。

ここでは、米ドル指数と他の資産の相関関係、そして実践的なトレード戦略について解説します。

ドル指数と他の投資対象との相関関係

米ドル指数は、あらゆる金融市場における「中心的指標」で「ドルが他の通貨に対してどれくらい強いか」を表すだけでなく、様々な投資対象に影響を与えています。

たとえば、金(ゴールド)や原油、ビットコイン、アメリカの株や国債など、多くの資産の値動きと関係しているため、ドル指数の動きを知ることで、投資全体の流れをつかむヒントにもなります。

| 投資対象 | ドル指数との相関関係 |

| 金 (ゴールド) | 逆相関:ドル高 → 金安、 ドル安 → 金高 |

| 原油 | 逆相関:ドル高 → 原油安、 ドル安 → 原油高 |

| 仮想通貨 | 逆相関:ドル高 → 仮想通貨安、 ドル安 → 仮想通貨高 |

| 米国債券 | 逆相関:ドル高=利上げ → 債券価格下落 |

| 米国株 | 正相関(流動性次第): ドル高 → 株高 |

下にゴールドと米ドル指数のチャートの比較を図にまとめました。

上記はあくまで一般的な傾向であり、市場のセンチメントや地政学的リスクによって異なる場合があります。

米ドル指数の投資戦略

米ドル指数は1日の値動きが0.5〜0.8%ほどと小さく、上下の幅が限られています。

そのため、大きな利益を狙う短期デイトレードにはあまり向いていなく、価格が一定の範囲で動く「スイングトレード」に向いています。

最後に私が使っているレンジ相場のトレード戦略をご紹介します。

トレード戦略の具体例

利下げ局面ではドル指数が下がりやすくなるため、過去の高値付近に戻ったタイミングで空売りを狙う戦略が効果的です。

また、ドル指数は±5%ほどの範囲で動くことが多いため、利益は4%で確定し、損失は2%で抑えるルールにすることで、リスクとリターンのバランスもとりやすくなります。

この方法を繰り返すことで、レンジ相場の波を活かした安定的なトレードが可能になります。

ドル指数を的確に読み解けば、為替でお得に両替できるだけでなく、総合的な投資パフォーマンスを大きく改善できます。